TNr. 41 Finanzmitteleinsatz für den Waldumbau und Vollzug des Jagdgesetzes

Das Forstministerium förderte den Waldumbau von 2008 bis 2023 mit 273 Mio. €. Den Großteil davon gab es für kostenintensive Baumpflanzungen aus. Der Waldumbau ist ein zentrales Ziel der bayerischen Forstwirtschaft, um klimastabile Wälder zu schaffen. Angepasste Wildbestände sind eine zentrale Voraussetzung für einen wirtschaftlichen und erfolgreichen Waldumbau. Bayerisches Waldgesetz und Bayerisches Jagdgesetz greifen ineinander und bilden einen einheitlichen Rechtsrahmen. Der ORH empfiehlt, dass Wirtschafts- und Forstministerium zeitnah gemeinsam effizientere Lösungen erarbeiten.

Der ORH hat gemeinsam mit den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern Augsburg, Regensburg und Würzburg die Förderung des Waldumbaus im Privat- und Körperschaftswald von 2008 bis 2023 geprüft. Darüber hinaus wurden auch ausgewählte Prüfungsergebnisse des ORH zum Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes mit Blick auf die Waldverjüngungssituation einbezogen.

Schwerpunkte der Prüfungen waren die Erreichung der Ziele für einen klimatoleranten Waldumbau in Bayern sowie der wirtschaftliche und sparsame Einsatz der Haushaltsmittel. Zudem prüfte der ORH, wie die Jagdverwaltung die gesetzlichen Vorgaben zur Erreichung angepasster Wildbestände umsetzt. Die besondere Situation im Bergwald (Alpen- und Voralpenraum) sowie die Jagd auf Rotwild wurden ausgeklammert.

41.1 Ausgangslage

Mit einer Waldfläche von etwa 2,6 Mio. ha ist Bayern das waldreichste Bundesland. Etwa 56% dieser Waldfläche sind auf 700.000 private Waldbesitzer verteilt. Der Rest entfällt auf Staatswald des Freistaates (30%) bzw. des Bundes (2%) sowie Körperschaftswald, d.h. Wald im Eigentum insbesondere von Städten oder Gemeinden (12%).

Auch Bayern ist vom Klimawandel und seinen - auch immensen wirtschaftlichen - Folgen betroffen. Als Auswirkungen des Klimawandels sind beispielsweise die Trockenjahre 2019 und 2022 hervorzuheben. Außerdem traten lt. Forstministerium Sturmschäden häufiger auf. Schadinsekten wie der Borkenkäfer vermehrten sich deutlich stärker; die daraus entstandenen Schäden erreichten 2023 einen Höhepunkt. So lag in den Jahren 2019, 2020 und 2023 der Schadholzanteil am Holzeinschlag in Bayern bei über 50%, im Vergleich dazu in den sonstigen Jahren von 2008 bis 2023 bei durchschnittlich 26%.

Vor diesem Hintergrund ist die Schaffung von klimastabilen Mischbeständen mit klimatoleranten Baumarten ein wichtiges forstwirtschaftliches Ziel, das über aktiven Waldumbau erreicht werden soll.[1] Der Freistaat fördert diesen Waldumbau,[2] der Bund kofinanziert zu 60%. Gefördert werden Pflanzung oder Saat standortgemäßer Baum- und Straucharten sowie die Sicherung und Pflege der natürlichen Verjüngung, die u.a. durch Aussamung von Altbäumen entsteht.

Die Forstverwaltung erstellt seit 1986 alle drei Jahre für die rd. 750 Hegegemeinschaften (HG)[3] in Bayern die Forstlichen Gutachten (FG). Die FG stellen die Situation der Waldverjüngung dar. Sie geben Auskunft darüber, inwieweit junge Bäume durch Schalenwild, wie z.B. Rehwild, verbissen werden (sogenannte Verbissbelastung). Damit sind die FG ein wichtiges Hilfsmittel für die gesetzlich vorgeschriebene Abschussplanung, auf deren Grundlage die Jäger das Schalenwild entnehmen. Laut Bayerischem Waldgesetz soll unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Wald vor Wild“ ein standortgemäßer und möglichst naturnaher Zustand des Waldes bewahrt oder hergestellt werden.[4] Laut Bayerischem Jagdgesetz „soll die Bejagung die natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen“.[5]

Im „Waldpakt für Bayern“ vom Juni 2023 heißt es zum Thema „Waldangepasste Schalenwildbestände und Jagd“, dass überhöhte Wildbestände den notwendigen Waldumbau hin zu stabilen und klimatoleranten Wäldern gefährdeten sowie waldverträgliche Schalenwildbestände auf ganzer Fläche realisiert werden müssten.[6]

Jagdbehörden sind die oberste Jagdbehörde (OJB), die Regierungen als höhere Jagdbehörden (HJB) und die Kreisverwaltungsbehörden als untere Jagdbehörden (UJB). Im November 2023 übernahm das Wirtschaftsministerium die Zuständigkeit für die Jagd vom Forstministerium.

41.2 Zielsetzungen

Die Staatsregierung stellte 2007 das „Klimaprogramm Bayern 2020“[7] auf. Danach wollte sie von 2008 bis 2020 im Privat- und Körperschaftswald 100.000 ha Fichten-Bestände zu klimatoleranten Mischwäldern umbauen lassen. 2017 fasste die Staatsregierung einen weiteren Beschluss, die „Waldumbauoffensive 2030“. Danach sollen weitere 100.000 ha bis 2030 umgebaut und somit insgesamt 200.000 ha zukunftsfähig gestaltet werden.[8] Die Zielsetzungen beinhalten nicht die Waldumbaumaßnahmen im Staatswald des Freistaates.

In seinem Waldbericht 2020 nahm das Forstministerium Berechnungen dazu vor, wie die Ziele zu erreichen seien. Danach müsse die 2008 bis 2019 erreichte durchschnittliche jährliche Waldumbaufläche (6.000 ha) ab 2020 auf 10.000 ha steigen. In der Regierungserklärung „Klimaland Bayern“ vom Juli 2021 setzte sich die Staatsregierung eine weitere Erhöhung der Waldumbaufläche auf durchschnittlich 12.000 ha pro Jahr als Ziel.

Das Forstministerium überprüft, ob die Zielsetzungen erreicht werden. Dazu erfasst es ausschließlich die umgebauten Waldflächen, für die eine staatliche Förderung beantragt wurde. Zu den Flächen, die Waldeigentümer auf eigene Kosten umbauen, liegen keine Daten vor.

41.3 Feststellungen

41.3.1 Zielerreichung beim Waldumbau

Zu den Waldumbau-Gesamtzielen der Staatsregierung stellte der ORH fest:

- Das 100.000-ha-Ziel aus dem 2008 aufgestellten „Klimaprogramm Bayern 2020“ wurde 2020 zu 77% und 2023 vollständig erreicht.

- Um das 200.000-ha-Ziel zu erreichen, müssten 2024 bis 2030 pro Jahr über 13.800 ha umgebaut werden.[9]

2022 wurden lt. Statistik des Forstministeriums über 9.700 ha umgebaut, 2023 7.800 ha. Zu den Daten des Forstministeriums ist anzumerken, dass dieses die Waldumbau-Flächen hochrechnet: Es multipliziert die geförderten Flächen, auf denen die Waldbesitzer Bäume gepflanzt oder gesät haben, mit dem Faktor 1,9.[10] Zur Begründung des Faktors verwies das Forstministerium auf Ausstrahlungseffekte der Pflanz- und Saatflächen auf die rundherum angrenzenden Bestände. Eine wissenschaftliche Herleitung des Faktors liege lt. Forstministerium nicht vor.

Die Waldumbau-Förderung wickelt das Forstministerium über 32 nachgeordnete Behörden[11] ab. Mit jeder dieser Behörden vereinbarte es seit 2016 jährlich Rahmenziele für die Waldumbauflächen.

Ab 2020 lag die Summe dieser Rahmenziele unter den angehobenen Umbauzielen der Staatsregierung. Diesbezüglich verwies das Forstministerium darauf, dass die Rahmenziele auf eine in der Praxis realisierbare Höhe festgelegt werden müssten. Diese sei insbesondere durch die Personalkapazitäten und die Bereitschaft der Waldbesitzer zum Waldumbau begrenzt.

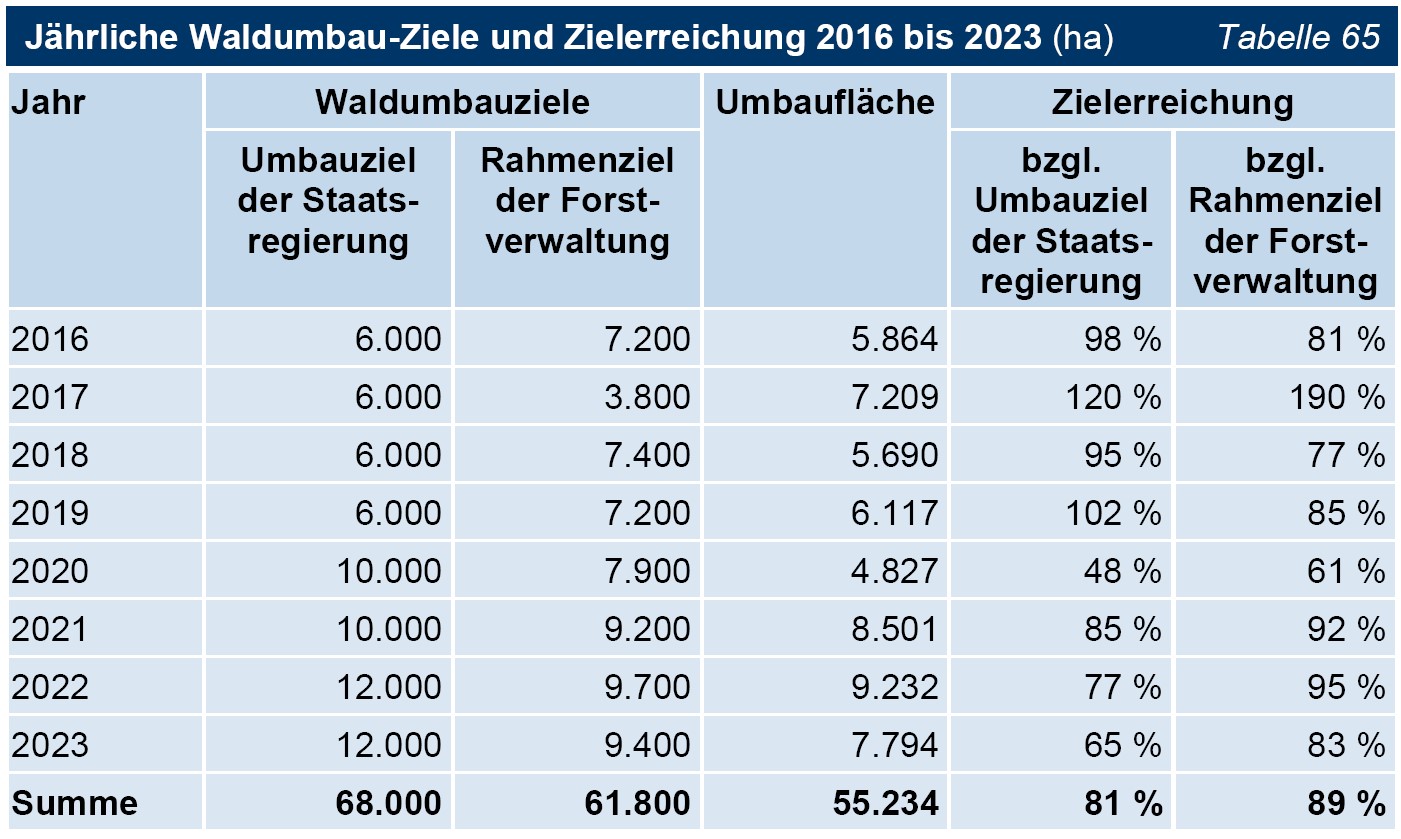

In mehreren Jahren waren weder die in Summe vereinbarten Rahmenziele noch die Umbauziele der Staatsregierung (Tabelle 65) erfüllt. Die Angaben zu den Umbauflächen verstehen sich einschließlich der beschriebenen Hochrechnung mit dem Faktor 1,9.

Auf regionaler Ebene zeigte sich, dass die jeweils gesetzten Rahmenziele in sehr unterschiedlicher Höhe erfüllt wurden. 2023 konnte der Zielwert im bayernweiten Schnitt zu 83% erreicht werden. Die regionalen Erfüllungsquoten reichten dabei von 31 bis 143%.

41.3.2 Situation der Waldverjüngung in Bayern

Das Forstministerium geht davon aus, dass der Verbiss durch (Reh-)Wild die Waldverjüngung maßgeblich behindert. Es erklärte gegenüber dem ORH im Mai 2023, dass sich seit 2012 keine wesentlichen Veränderungen bei der Verbissbelastung eingestellt hätten.

Laut den FG von 2009 war die Verbissbelastung in 64% der HG zu hoch bzw. deutlich zu hoch („rote HG“). Bei den FG 2012 sank der Anteil der roten HG auf 46% und stieg bis 2021 wieder auf 50% an. In den FG 2024 lag der Anteil bei 49%.[12] Wissenschaftliche Untersuchungen der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München von 2007 schätzten das FG-Erhebungsverfahren als objektiv und die Ergebnisse als statistisch belastbar ein.

Seit 2016 legte das Forstministerium besonderes Augenmerk auf diejenigen HG, die als „dauerhaft rot“ (zu hohe Verbissbelastung länger als 15 Jahre) eingestuft worden waren. Dass sich die behördlichen Bemühungen bei der Abschussplanung auf „dauerhaft rote“ HG konzentrieren sollten, mahnte das Forstministerium als OJB auch gegenüber den nachgeordneten Jagdbehörden wiederholt an, zuletzt 2022.

Der Anteil der „dauerhaft roten“ HG belief sich nach den FG 2021 auf 23%, nach den FG 2024 auf 22%.[13] Die regionale Verteilung zeigt, dass sich diese in allen Regierungsbezirken befinden, wobei Schwerpunkte u.a. in Unter- und Mittelfranken erkennbar sind.

Seit 2012 erstellt die Forstverwaltung im Rahmen der FG zudem ergänzende Revierweise Aussagen (eRA). Damit wird das Verjüngungspotenzial und die Verbissbelastung auf Ebene der Jagdreviere eingeschätzt.[14] 2021 zeigten die Ergebnisse der 9.536 Reviere, für die eine eRA erstellt wurde:

- In 369 Revieren wurde die Verbissbelastung als „günstig“ (4%), in 3.484 Revieren als „tragbar“ (37%), in 4.448 Revieren als „zu hoch“ (47%) und in 475 Revieren als „deutlich zu hoch“ (5%) eingeschätzt. 760 Jagdreviere (8%) konnten nicht bewertet werden, da dort keine geeigneten Verjüngungsbestände vorhanden waren.

- Laut Forstverwaltung sei die Naturverjüngung in den Jagdrevieren mit günstiger bzw. tragbarer Verbissbelastung bei den meisten Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen möglich gewesen. In Jagdrevieren mit zu hoher bzw. deutlich zu hoher Verbissbelastung sei dies dagegen kaum der Fall.

41.3.3 Finanzmitteleinsatz für den Waldumbau

Das Forstministerium gab für den Waldumbau im Privat- und Körperschaftswald 2008 bis 2023 insgesamt 425 Mio. € aus. In diesem Betrag sind u.a. Fördermittel (273 Mio. €) an die Waldbesitzer, Personalausgaben der Forstverwaltung sowie Ausgaben für Waldumbau-Forschungsprojekte enthalten. Hinzu kommen alle drei Jahre Ausgaben für die Erstellung der FG. Diese beliefen sich beispielsweise 2021 auf 7,5 Mio. €.

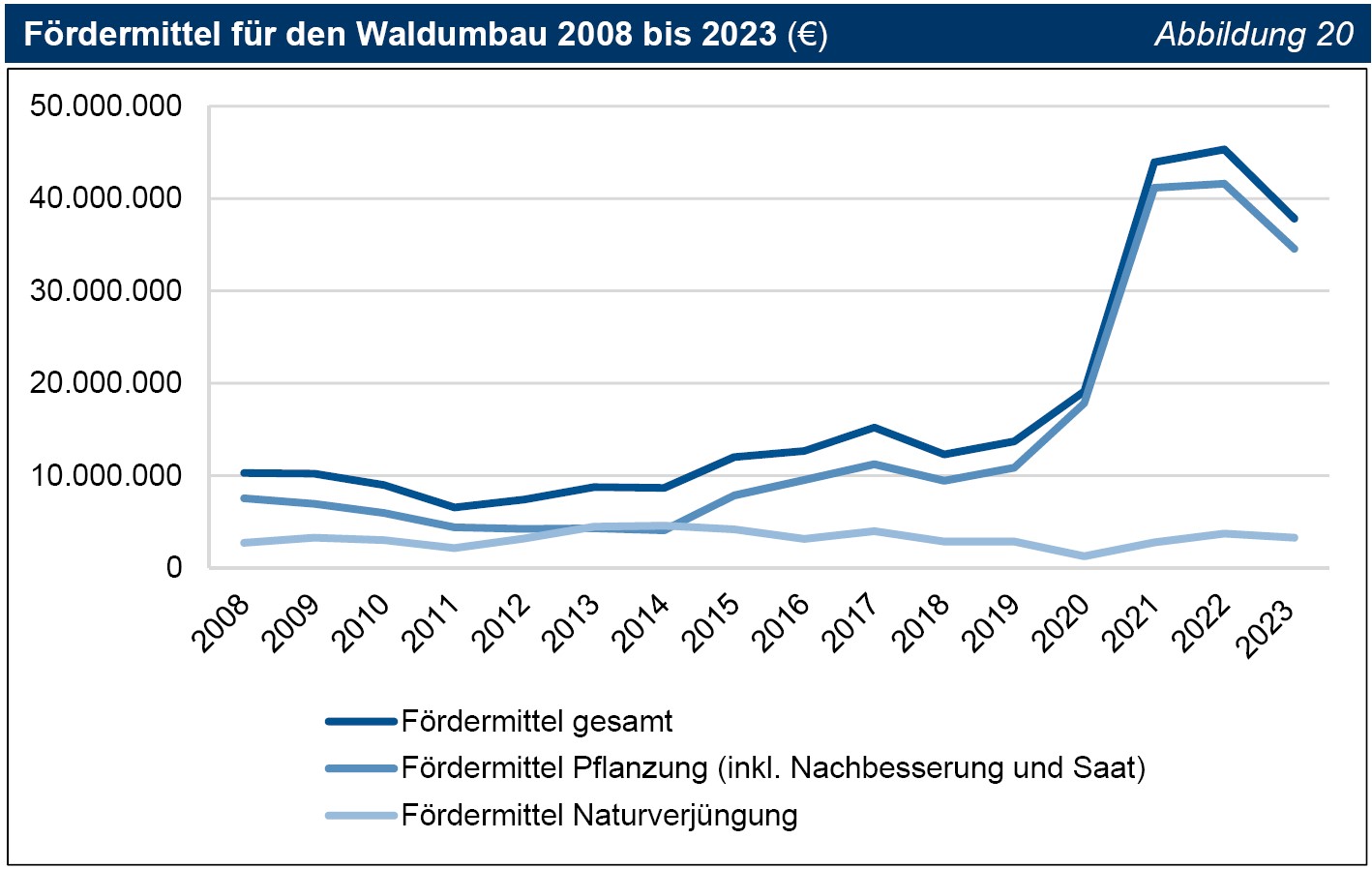

In den letzten Jahren haben Bund und Freistaat die Fördersummen deutlich erhöht. 2018 wurden in Bayern 12,3 Mio. € für den Waldumbau ausgegeben. 2022 waren es 45,3 und 2023 37,8 Mio. € (vgl. Abbildung 20).

Von den 273 Mio. € zwischen 2008 und 2023 ausgereichten Fördermitteln entfielen 81% (221 Mio. €) auf Pflanzungen. In der Förderung für Pflanzungen ist der Schutz gegen Wildverbiss enthalten.

Aus den Förderakten ermittelte der ORH die Kosten für den Schutz gegen Wildverbiss. Danach kosten Zäune durchschnittlich 3.600 €/ha und Einzelschutz 11.800 bis 15.600 €/ha. In 88% der vom ORH geprüften Förderakten gab die Forstverwaltung den Waldbesitzern vor, die Pflanzungen vor Wildverbiss zu schützen.[15]

Im Vergleich zu 2019 erhöhte sich der jährliche Fördermitteleinsatz für Pflanzungen von 10,8 Mio. € auf 34,6 Mio. € in 2023. Ab 2020 wurden mit der neuen WALDFÖPR die Fördersätze erhöht.[16] Die jährliche Förderung lag 2020 bis 2023 durchschnittlich bei 11.690 €/ha im Vergleich zu 2008 bis 2019 mit 4.770 €/ha. Zudem ist die jährlich geförderte Pflanzungsfläche von 1.400 ha pro Jahr (2008 bis 2019) auf durchschnittlich über 2.800 ha pro Jahr (2020 bis 2023) angestiegen.

Für Pflege und Sicherung der Naturverjüngung, z.B. das Entfernen von konkurrierender Vegetation, gewährte die Forstverwaltung 2023 insgesamt 1.250 €/ha als Pauschale; was im Vergleich zu 2008 einer Steigerung von 25% entspricht. Der Fördermitteleinsatz für die Naturverjüngung stieg von 2,8 Mio. € in 2019 um 18% auf 3,3 Mio. € in 2023 an.

Der ORH prüfte in einer Stichprobe 62 Flächen mit Pflanzungen und 11 Flächen, die als Naturverjüngung gefördert wurden. Diese Flächen waren auf sieben Landkreise in fünf Regierungsbezirken verteilt. Auf 94% der Pflanzungsflächen hatten die Waldbesitzer wegen der Verbissbelastung Zäune aufgestellt oder Einzelschutzmaßnahmen ergriffen, wie etwa Wuchshilfen oder Drahtgitter (vgl. Abbildungen 21 und 22). Auch von den elf Flächen mit Naturverjüngung waren zwei eingezäunt, auf den übrigen neun gab es keine Schutzmaßnahmen. Auf den ungeschützten Flächen (Pflanzung bzw. Naturverjüngung) waren Wildschäden zu erkennen.

Darüber hinaus berechnete der ORH die Verwaltungskosten: 2022 ergaben sich durchschnittlich 1.290 € je Förderfall.[17] Bei 31% der Förderfälle (4.077 Fälle) lag die gewährte Zuwendung unter dem durchschnittlichen Verwaltungsaufwand. Die Förderabwicklung erfolgte in Teilen papierlos: Der Antrag wurde zwar digital bereitgestellt, musste jedoch in Papierform bei der Bewilligungsbehörde eingereicht werden, da u.a. eine digitale Signatur nicht möglich war. Die weitere Aktenführung erfolgte in Papierform.

41.3.4 Vollzug des Jagdgesetzes

Die Analyse des ORH, wie die Jagdverwaltung die gesetzlichen Vorgaben vollzogen hat, um angepasste Wildbestände zu erreichen, ergab insbesondere:

- Für jedes Jagdrevier muss ein Rehwild-Abschussplan erstellt werden.[18] In diesem wird für je drei Jahre vorgegeben, wie viel Rehwild erlegt werden muss. Die Ergebnisse der auf Ebene der HG erstellten FG zur Verbissbelastung sind bei der Abschussplanung für die einzelnen Jagdreviere einzubeziehen.[19]

- Laut Antwort des Forstministeriums auf eine Schriftliche Anfrage beim Landtag erfüllten die Jäger 2016 bis 2018 die Abschusspläne bei 44% der Jagdreviere in roten HG nicht. 2019 bis 2021 lag diese Quote bei 34%.[20] Welches Ausmaß die Untererfüllung in den einzelnen Revieren hatte, wird nicht beziffert. Darüber hinaus ergibt sich, dass die Jagdverwaltung die Empfehlungen aus den FG z.T. nicht aufgegriffen hat, auch wenn es sich um rote HG handelte.[21] Beispielsweise wurde die Zahl der zu erlegenden Tiere z.T. beibehalten oder sogar abgesenkt, obwohl das FG eine Anhebung empfohlen hatte.

- Der ORH wertete im Zusammenhang mit drei FG (2015 bis 2021) vertiefend die Abschussvorgaben für 17 Jagdreviere aus, bei denen in 46 Fällen auch eRA vorlagen: In vier Fällen senkte die jeweilige UJB die Abschussvorgabe ab, obwohl das FG eine Erhöhung bzw. Beibehaltung empfohlen hatte. In weiteren zwölf Fällen, in denen das FG eine Erhöhung bzw. deutliche Erhöhung der Abschussvorgaben empfohlen hatte, erhöhte die Jagdverwaltung die Abschussvorgabe in einem Fall nicht und in den übrigen Fällen zwischen 1 und 9%. Die eRA wiesen in all diesen Fällen für die Reviere eine zu hohe oder deutlich zu hohe Verbissbelastung aus.

- Für das Monitoring der Abschusspläne schicken die Jäger Listen über Art und Zahl der erlegten Wildtiere (Streckenlisten) in Papierform an die UJB. Eine digitale Erfassung durch die Revierinhaber in einer zentralen Datenbank war bis zum Abschluss der Prüfung nicht möglich. Erst die UJB tragen diese Daten in die digitale Datenbank „proJagd“ ein. Darüber hinaus nutzen einige UJB zusätzliche Jagdverwaltungsprogramme oder auch Excel-Listen.

- In einer Online-Erhebung unter allen 96 UJB fragte der ORH u.a. nach Defiziten im Abschussplanverfahren. Hierzu antworteten zehn UJB, dass die Überwachung der Streckenlisten verbesserungsbedürftig sei. Acht davon gaben an, dass praktikable Mittel bzw. personelle Kapazitäten für eine effektive Kontrolle der Streckenlisten fehlen.

- Zudem führte der ORH Interviews mit sieben UJB. Vier davon äußerten Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen Abschüsse in den Streckenlisten. Die UJB können in begründeten Fällen einen körperlichen Nachweis erlegter Tiere anordnen. Dieser sei jedoch im Vollzug zu aufwändig. Mehrere UJB sehen hierzu Verbesserungspotenzial, etwa indem der körperliche Nachweis künftig über eine App-Lösung digital erbracht wird.

- Die UJB müssen die Streckenlisten jährlich der OJB vorlegen.[22] Diese prüft anhand der vorgelegten Daten nicht, ob die Abschusspläne erfüllt werden oder ob z.B. erhebliche Untererfüllungen in bestimmten Jagdrevieren vorliegen. Sie kontrolliert die Listen in „proJagd“ stichprobenweise auf Plausibilität, z.B. ob für alle der 13.000 Jagdreviere Listen eingereicht worden sind.

- Die OJB übermittelte 2009 bis 2022 an alle UJB und alle HJB turnusmäßig (einheitliche) Vollzugshinweise zur Rehwild-Abschussplanung. Darüber hinaus führte die OJB bis einschließlich 2015 Dienstbesprechungen auch zur Abschussplanung mit ihren nachgeordneten Behörden durch. Von 2016 bis November 2023 verzichtete sie darauf. Im Dezember 2023 führte die OJB solche Dienstbesprechungen wieder ein.

- Zur Fachaufsicht der sieben HJB über die UJB stellte der ORH u.a. fest: Drei HJB erlegten ihren UJB Berichtspflichten dazu auf, inwieweit die Abschusspläne erfüllt worden sind. Nur eine HJB ließ sich berichten, ob ihre UJB in „dauerhaft roten“ HG bei der Rehwildabschussplanung von der Abschussempfehlung der FG abgewichen sind. Zur Kontrolle der Streckenlisten gaben drei HJB ihren UJB konkretisierende Hinweise, wie der körperliche Nachweis erbracht werden kann (z.B. über Digitalfotos der erlegten Tiere).

41.4 Würdigung und Empfehlungen

41.4.1 Zielerreichung beim Waldumbau

Das Forstministerium erreichte die in der Vergangenheit gesetzten Waldumbau-Ziele nur mit mehrjähriger Verzögerung. Erschwerend kommt hinzu, dass das Forstministerium die Zahlen der Förderflächen für Pflanzung und Saat hochrechnet. Für die angeführten Ausstrahlungseffekte liegt jedoch bislang kein wissenschaftlich fundierter Beleg vor.

Das seit 2022 von der Staatsregierung ausgegebene Ziel von jährlich 12.000 ha wurde bisher nicht erfüllt. Vielmehr vereinbarte das Forstministerium mit den zuständigen Behörden Rahmenziele, die seit 2020 sogar hinter diesen Zielen der Staatsregierung zurückgeblieben sind. Zudem erreichte die Forstverwaltung die eigenen Rahmenziele i.d.R. nicht. Die von 2016 bis 2023 umgebaute Fläche lag bayernweit im Durchschnitt 20% unter dem Ziel der Staatsregierung. 2023 verfehlte die Forstverwaltung dieses Ziel sogar um 35%.

Das bis 2030 gesetzte Gesamtziel für den Waldumbau (200.000 ha) kann nur erreicht werden, wenn die jährlich umgebaute Fläche deutlich erhöht wird. Der ORH sieht hier auch angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels Handlungsbedarf.

41.4.2 Situation der Waldverjüngung in Bayern

Die FG stellen aus Sicht des ORH ein valides Element für die Rehwildregulierung und beim Vollzug des Jagdgesetzes dar. Sie zeigen über viele Jahre hinweg bei einem erheblichen Teil der HG eine zu hohe Verbissbelastung, auch wenn seit 2009 leichte Verbesserungen erkennbar sind. Ein wesentlicher Anteil der HG ist in den FG 2021 als „dauerhaft rot“ eingestuft. Auch die eRA unterstreichen die zu hohe bzw. deutlich zu hohe Verbissbelastung in den Jagdrevieren.

Das Verjüngungspotenzial ist nach Einschätzung der Forstverwaltung durch einen zu hohen Wildbestand erheblich eingeschränkt. Ohne kostenintensive Schutzmaßnahmen ist der notwendige Waldumbau insbesondere in den roten HG kaum möglich.

41.4.3 Finanzmitteleinsatz für den Waldumbau

Erst mit Erhöhung der Fördersätze nahmen die Waldumbaumaßnahmen Fahrt auf. 77% der Fördermittel gab das Forstministerium für Pflanzungen aus. Da der Förderaufwand pro ha bei Pflanzungen etwa zehnmal so hoch ist wie bei der Naturverjüngung, besteht Handlungsbedarf. Wenn die örtlichen Verhältnisse eine Naturverjüngung zulassen, sollten sich staatliche Fördermaßnahmen künftig stärker darauf konzentrieren.

Die Höhe der Verwaltungskosten steht in vielen Fällen in keinem angemessenen Verhältnis zu den ausgereichten Förderbeträgen. Das Forstministerium ist aufgerufen, die Finanzmittel für die Waldumbau-Förderung effizienter einzusetzen und den Verwaltungsaufwand über ohnehin gesetzlich vorgeschriebene digitale Lösungen zu verschlanken.[23]

41.4.4 Vollzug des Jagdgesetzes

Derzeit ist das im Bayerischen Jagdgesetz verankerte Waldverjüngungsziel ohne kostenintensive Schutzmaßnahmen nur schwer erreichbar: Je ungünstiger die Verbisssituation ist, desto höher sind die Ausgaben für Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden. Ein angepasstes Wildtiermanagement ist daher ein zentraler Baustein für einen effizienteren Waldumbau.

Ein Monitoring, das den Herausforderungen bei der Waldverjüngung und der Verbissbelastung ausreichend Rechnung trägt, sowie eine klare Steuerung durch die OJB waren nicht zu erkennen: In vielen roten HG berücksichtigten Jagdbehörden die Ergebnisse der FG bzw. der zugehörigen eRA zur Verbissbelastung nicht hinreichend. Ferner wurde ein erheblicher Teil der Abschusspläne für Jagdreviere in „rot“ eingestuften HG nicht erfüllt. Die Listen über das erlegte Wild konnten von der Jagdverwaltung zudem nicht angemessen überprüft werden.

Mit dem Verzicht auf Dienstbesprechungen ließ die OJB von 2016 bis Ende 2023 ein wesentliches Instrument der Fachaufsicht ungenutzt. Aus Sicht des ORH ist es notwendig, dass die OJB zur Fachaufsicht einen regelmäßigen Austausch zwischen den drei behördlichen Ebenen sicherstellt.

Mithilfe digitalisierter Verfahren könnte die Abschussplanung und deren Überwachung einfacher und zielgerichteter gesteuert werden. Für die Zukunft sollten die Jagdbehörden ein effizientes Wildtiermanagement sicherstellen, um einen wirtschaftlichen und erfolgreichen Waldumbau zu ermöglichen.

41.5 Stellungnahmen der Verwaltung

41.5.1 Zielerreichung beim Waldumbau

Das Forstministerium teilt mit, dass es am strategischen Ziel, eine Waldumbaufläche von 12.000 ha pro Jahr zu erreichen, grundsätzlich festhalte. Zur verfehlten Zielerreichung erklärt es, dass der ORH die Rahmenbedingungen nicht ausreichend bewerte und sich weitestgehend nur an Soll-/Ist-Vergleichen bezüglich politischer Zielmarken orientiere. Dies werde der Herausforderung Waldumbau unzureichend gerecht. Die Forstverwaltung setze die jährlichen Waldumbauziele bewusst anspruchsvoll. Die Zielerreichung sei von Faktoren abhängig, die nicht uneingeschränkt beeinflussbar seien. Diese hätten vor allem in den Jahren seit 2018 in Form von Klima- und Witterungsextremen voll durchgeschlagen. Viele Waldbesitzer seien seitdem insbesondere mit der Aufarbeitung von Schadholz ausgelastet. Für Wiederaufforstungen würden oft die Kapazitäten fehlen. Ein Zurückbleiben hinter anspruchsvollen Zielen dürfe nicht über erreichte Erfolge hinwegtäuschen.

Zur Hochrechnung mit dem Faktor 1,9 erklärt das Forstministerium, dass der Rechenweg seit 2008 transparent kommuniziert werde. Es lägen keine belastbaren Gründe gegen die Berücksichtigung der Ausstrahlungseffekte vor. Man werde bis auf Weiteres daran festhalten. Gleichwohl werde das Forstministerium eine wissenschaftliche Überprüfung der Herleitung vornehmen.

41.5.2 Situation der Waldverjüngung in Bayern

Die Forstverwaltung begrüßt, dass der ORH den wesentlichen Hebel für zusätzliche, flächenwirksame Waldumbauerfolge benenne: die Schaffung waldverträglicher Schalenwildbestände. Hohe Wildbestände würden ausgerechnet die Baumarten verschwinden lassen, die für stabile Zukunftswälder dringend gebraucht würden. Der im Bayerischen Waldgesetz verankerte Grundsatz „Wald vor Wild“ sei aktueller und wichtiger als je zuvor.

Mit flächendeckend und langfristig waldverträglichen Wildbeständen würden sich teure und arbeitsaufwendige Pflanzmaßnahmen reduzieren lassen. Da diese jedoch seit Jahrzehnten nicht erreicht würden, bleibe in Anbetracht der Gemeinwohlbedeutung der Wälder und der Umbaubedürftigkeit anlässlich der Klimawandelfolgen keine andere Wahl, als mit Pflanzungen und Wildschutzmaßnahmen zu arbeiten.

Die FG seien ein unentbehrliches Monitoring- und Steuerungsinstrument für den Aufbau zukunftsfähiger Wälder. Den Aufwand für die Erstellung der FG sehe es gerade unter diesem Gesichtspunkt als gerechtfertigt an.

41.5.3 Finanzmitteleinsatz für den Waldumbau

Die Forstverwaltung arbeite an den drei großen Stellschrauben für einen noch erfolgreicheren Waldumbau: Einführung eines volldigitalen, bürgerfreundlichen und effizienten Fördersystems, Weiterentwicklung attraktiver Förderprogramme mit verringerter Komplexität und laufende Prozessoptimierung innerhalb der Verwaltung. Die volldigitale Förderabwicklung befinde sich seit Juli 2022 im Aufbau, geplant sei derzeit eine Einführung im Sommer 2025. Der bereits eingeschlagene Weg, den Verwaltungsaufwand über digitale Lösungen zu verschlanken, werde konsequent weitergegangen.

41.5.4 Vollzug des Jagdgesetzes

Das Wirtschaftsministerium weist darauf hin, dass es für den Bereich Jagd erst seit November 2023 zuständig sei, also nach Ende des Betrachtungszeitraums der ORH-Prüfung (2009 bis 2022). Seitdem habe die OJB bereits vermehrt Maßnahmen ergriffen, um einen regelmäßigen Austausch zwischen den drei Verwaltungsebenen zu fördern und die Fachaufsicht im Bereich des jagdrechtlichen Verwaltungsvollzugs zu verstärken.

Im Übrigen sei dem ORH lt. Wirtschaftsministerium - auch angesichts des jüngst erschienenen Ergebnisberichts zu den FG 2024 - grundsätzlich zuzustimmen, dass in den „roten“ Bereichen intensive Bemühungen zur Erreichung des Waldverjüngungsziels notwendig seien und ein „Weiter so“ wie bislang nicht zu verantworten sei. Die unbefriedigende und bürokratische Zahlendebatte, die bezüglich der Rehwild-Abschussplanung seit Jahrzehnten geführt werde, habe bislang nicht zu einer grundlegenden Verbesserung des Waldzustands geführt. Der bisherige Fokus des bayerischen Jagdrechts auf die behördliche Planung und Steuerung bei der Abschussplanung habe nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Der Staatsminister sehe eine Chance darin, hier neue Lösungswege zu eröffnen, die stärker die verfolgten Ergebnisse in den Blick nehmen würden, insbesondere also stabile Wälder, ausgeglichene Wald-Wild-Verhältnisse und gesunde Wildbestände. Diese Ziele könnten aber nur bedingt gegen die Beteiligten vor Ort - oder an diesen vorbei - im Wege des Verwaltungsvollzugs erreicht werden. Daher verfolge der Staatsminister aktuell eine Änderung der jagdrechtlichen Vorschriften dahingehend, dass die Möglichkeit eröffnet werden solle, Rehwild unter bestimmten Voraussetzungen - abhängig vom Zustand der Waldverjüngung und unter Berücksichtigung der FG - auch ohne Abschussplan zu bejagen. Durch einen stärkeren Fokus auf die konkreten jagdlichen und waldbaulichen Verhältnisse auf Jagdrevierebene, eine Stärkung der Eigenverantwortung und eine Eröffnung von Handlungsspielräumen sollen die örtlichen Beteiligten damit in die Lage versetzt werden, das Ziel ausgeglichener Wald-Wild-Verhältnisse gemeinsam auf Augenhöhe umzusetzen.

Laut Forstministerium hätten Staatsregierung und Grundeigentümer im „Waldpakt für Bayern“ bereits die Weichen für jagdrechtliche Änderungen gestellt, die auch in Zeiten der Klimakrise zukunftsfähige Wälder sicherstellen würden. Die darin enthaltenen Aussagen zu waldangepassten Wildbeständen und zur Jagd seien deshalb Richtschnur des Handelns des Forstministeriums. Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums zur Änderung des Bayerischen Jagdgesetzes, der mit dem Forstministerium nicht im Vorfeld abgestimmt worden sei, sei nicht zielführend. Kritisch sehe das Forstministerium u.a. die geplante Abschaffung der Abschussplanung in „roten“ Bereichen - also dort, wo die Verbissbelastung zu hoch oder deutlich zu hoch sei. Denn dann fehle jeder Anreiz für einen Wechsel von „rot“ nach „grün“. Dieser Wechsel sei aber unverzichtbar, um flächig waldverträgliche Wildbestände erreichen zu können. Deshalb halte das Forstministerium die vom Wirtschaftsministerium geplante Weichenstellung mit Blick auf den Aufbau zukunftsfähiger Wälder, aber auch mit Blick auf die ganz erheblichen Finanzmittel für den Waldumbau, für nicht vertretbar.

Das Forstministerium unterstütze die Empfehlung eines digitalen körperlichen Nachweises. Eine praxisnahe digitale Lösung sei ein ganz entscheidender Schritt, um mit vertretbarem Aufwand bei den Betroffenen und den Behörden zumindest in den roten Revieren bzw. HG voranzukommen. Der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums zum Jagdgesetz führe die digitale bürgernahe Verwaltung an. Dies müsse auch für die digitale Form des körperlichen Nachweises gelten.

41.6 Schlussbemerkung

Der Waldumbau ist ein zentrales Ziel der bayerischen Forstwirtschaft, um klimastabile Wälder zu schaffen. Angepasste Wildbestände sind eine zentrale Voraussetzung für einen wirtschaftlichen und erfolgreichen Waldumbau. Bayerisches Wald- und Jagdgesetz greifen ineinander und bilden einen einheitlichen Rechtsrahmen. Der ORH empfiehlt, dass Wirtschafts- und Forstministerium zeitnah gemeinsam effizientere Lösungen erarbeiten.

[1] Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 BayWaldG.

[2] Art. 20 BayWaldG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 BayWaldG sowie der Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPR), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 28.06.2023 Gz. F2-7752.1-1/361 (BayMBl. Nr. 355).

[3] HG sind privatrechtliche Zusammenschlüsse von Revierinhabern zusammenhängender Jagdreviere, die einen bestimmten Lebensraum für das Wild umfassen, um eine ausgewogene Hege der vorkommenden Wildarten und eine einheitliche großräumige Abschussregelung zu ermöglichen. Vorliegend sind nur die HG für Rehwild gemeint (sogenannte Niederwild-HG).

[4] Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 BayWaldG.

[5] Art. 1 Abs. 2 Nr. 3, 2. Hs. BayJG.

[6] Waldpakt für Bayern vom 25.06.2023, geschlossen zwischen der Staatsregierung und den nichtstaatlichen Waldbesitzern bzw. deren Interessenvertretungen, S. 5 f., abrufbar unter: https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/service/dateien/230623_waldpakt2023_final.pdf.

[7] Abrufbar unter Klimaprogramm Bayern 2020 der Bayerischen Staatsregierung - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung.

[8] Forstministerium, Waldbericht 2020, S. 16 ff.

[9] Bis 2023 wurden 103.000 ha Waldfläche umgebaut. Für 2024 bis 2030 (sieben Jahre) verbleiben damit 97.000 ha. 97.000 ha geteilt durch sieben Jahre ergeben 13.857 ha pro Jahr.

[10] Bis einschließlich 2013 betrug der Faktor 2,0. Die Absenkung auf 1,9 war bedingt durch Änderungen bei den Voraussetzungen für die Waldumbau-Förderung.

[11] Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

[12] Bericht zu den FG 2024, S. 7, abrufbar unter https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/wald/jagd/dateien/forstliches_gutachten_2024.pdf.

[14] Insgesamt gibt es in Bayern 13.000 Jagdreviere.

[15] Vorgegeben als Auflage in den Förderbescheiden, die gemäß Nr. 2.1.1 Satz 2, Nr. 2.1.2 Satz 3 und Nr. 4 Sätze 1 und 2 der WALDFÖPR erlassen wurden.

[16] Neufassung der WALDFÖPR.

[17] 16,9 Mio. € geteilt durch 13.145 Förderfälle.

[18] Art. 32 Abs. 1 BayJG i.V.m. § 14 AVBayJG.

[19] Art. 32 Abs. 1 BayJG.

[20] LT-Drs. 18/30408 vom 12.10.2023 „Abschusspläne Rehwild - Umsetzung der Abschussempfehlung“.

[22] § 16 Abs. 6 Satz 1 AVBayJG.

[23] OZG und BayDiG.